Gewalt in der Familie – Generation geschlagene Kinder

Gewalt an Kindern und insbesondere Gewalt in der Familie ist noch immer häufig ein Tabuthema. Jährlich werden mehrere tausend Fälle von Kindesmisshandlung angezeigt. 2022 sind es 3.516 Fälle von Misshandlung von Kindern allein in Deutschland.

Welche Folgen die körperliche und psychische Gewalt an den schwächsten Mitgliedern unserer Gesellschaft nach sich ziehen und wie Sie heute damit umgehen können, wenn Sie als Kind und/oder Jugendliche:r Gewalt erlebt haben, erfahren Sie im heutigen Beitrag.

Quelle: https://www.destatis.de/

GEWALT HAT VIELE GESICHTER

-

- „Das war doch nur ein Klaps auf den Po (die Finger)!“

- „Die paar Schläge haben mir überhaupt nicht geschadet.“

- „Ich habe nur etwas hinter die Löffel bekommen, wenn ich es auch wirklich verdient habe.“

- „Es waren doch nur ein paar Backpfeifen.“

- „Schlagen gehört zur Erziehung dazu.“

- „Wer nicht hören will, muss fühlen!“

- „Die Kinder von heute sind völlig verweichtlicht, früher hätte es dafür Prügel gegeben!“

- „Das hat doch kaum wehgetan.“

- „Es kam ja auch nur selten vor, dass sie zugeschlagen haben.“

- „Schreien ist doch keine Gewalt.“

- „In der Ecke zu stehen hat mir nicht wehgetan.“

- „Sie haben es nur gut gemeint.“

- „Sie wussten es einfach nicht besser.“

- „Ich war ja auch ein schwieriges Kind.“

Kommen Ihnen einige dieser Aussagen vertraut vor – oder haben Sie selbst manchmal den Gedanken, dass das alles doch eigentlich gar nicht so schlimm war oder längst Schnee von gestern sein sollte?

Doch, das war es. Es war schlimm. Es war grenzverletzend, beängstigend, beschämend, demütigend, bedrohlich, ja, vielleicht sogar lebensbedrohlich.

Für ein besseres Verständnis möchte ich Ihnen die Situation ein wenig veranschaulichen, denn bedauerlicherweise halten viele Menschen auch heute noch an körperlichen Strafen fest – und das, obwohl Kinder seit 2000 (!) das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung haben:

„Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Erziehungsmaßnahmen sind unzulässig”.

(BGB § 1631 Abs. 2: Recht auf gewaltfreie Erziehung)

Und auch emotionale bzw. psychische Gewalt stellt Gewalt dar.

Emotionale, psychische oder auch seelische Gewalt umfasst ein breites Spektrum von Verhaltensweisen, die eine Gewaltausübung beschreiben, welche ohne Schläge auskommt.

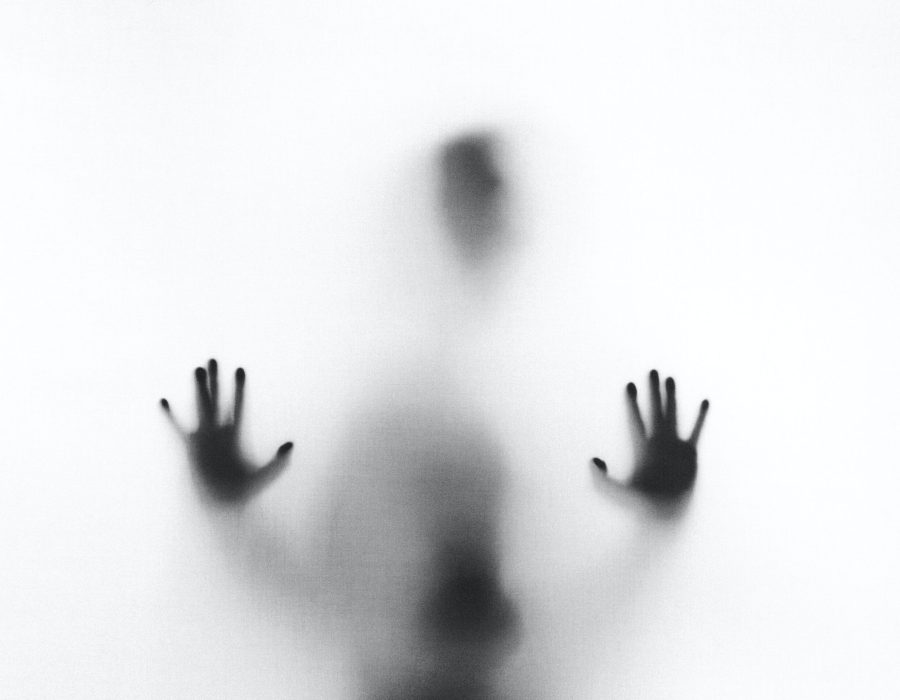

Stellen Sie sich einmal vor, jemand, der zwei bis dreimal so groß ist wie Sie (so sieht das Größenverhältnis von Kindern und Erwachsenen nämlich in der Regel aus!), beugt sich zu Ihnen herunter, schreit Sie von oben an, erhebt womöglich drohend die Hand, zerrt Sie am Handgelenk, damit Sie ihm folgen und/oder schlägt zu. Diese Person ist nicht irgendein Wildfremder auf der Straße und auch kein „Schlägertyp“, nein, es handelt sich um den bzw. die Menschen, von denen Sie genau das Gegenteil erwarten können sollten – Ihre Eltern. Ihre Eltern, von denen Sie Liebe, Fürsorge, Respekt, Autonomie, Geborgenhalt, Halt, Schutz und angemessene gesetzte und durchgesetzte Grenzen erfahren sollten.

Schläge, Anschreien, der Einsatz von körperlicher oder psychischer Gewalt im Allgemeinen stellen keine Erziehungsmaßnahmen dar. Sie lehren weder Respekt noch Achtung, sondern sind in letzter Konsequenz das Eingeständnis erzieherischen (und zuweilen auch persönlichen) Versagens. Oder kämen Sie etwa auf die Idee, Ihren Willen bei Ihrem bzw. Ihrer Vorgesetzten, Ihren Freund:innen oder Ihren Eltern mit körperlicher (oder psychischer) Gewalt durchzusetzen, sich mit Schlägen vermeintlichen Respekt zu verschaffen oder Drohungen gar für eine angemessene Form der Kommunikation zu halten, um Ihren Standpunkt zu verdeutlichen?

Und doch ist es genau das, was viele Kinder – selbst Kleinstkinder und Säuglinge – tagtäglich erleben, erleiden und aushalten müssen, ohne sich dagegen wehren zu können: Erziehungs- und sorgeberechtigte Bezugspersonen wenden ihre körperliche Überlegenheit an, um Ihren „Willen durchzusetzen“, „Konsequenzen aufzuzeigen“, „Respekt zu lehren“ – und so weiter und so fort.

Wenn man seine Mitmenschen nicht auf diese Weise behandelt, weswegen sollte man es dann mit den eigenen Kindern tun?

WARUM SCHLAGEN ELTERN IHRE KINDER?

Warum schlagen Eltern ihre Kinder? Selbst diejenigen, die Gewalt im Grunde ablehnen und sich womöglich sogar als Pazifist:innen betrachten?

Es gibt viele Gründe, weshalb Gewalt ihren Weg in die Familien findet. Sie findet in finanziell benachteiligten, aber auch in wohlhabenden Familien statt. Oft ist sie Ausdruck eigener Ohnmacht und Hilflosigkeit. Ebenso oft beruht sie auf eigenen Gewalterfahrungen in der Vergangenheit und wird als (scheinbar) einzig verfügbares Verhalten in herausfordernden Situationen abgerufen (etwa durch Stress und Überforderung), zuweilen beruht sie auf der häufigen, wenngleich auch falschen Vorstellung, körperliche oder psychische Formen der Bestrafung seien adäquate – angemessene – Erziehungsformen (etwa beeinflusst durch den geschichtlichen und/oder kulturellen Hintergrund – man denke etwa an die Schwarze Pädagogik).

Aber es kann auch eine Verschiebung stattfinden, wenn etwa die Wut, der Ärger oder der Frust eigentlich jemand anderem gelten, diese Person jedoch nicht „verfügbar“ ist, weil die daraus resultierenden Konsequenzen augenscheinlich fataler auszufallen scheinen, wie etwa bei dem bzw. der Vorgesetzten (beispielsweise eine Anzeige und Kündigung).

Auch Konflikte in der Paarbeziehung können sich statt beim Partner oder bei der Partnerin beim Kind entladen, teilweise ganz bewusst (denn das Kind kann einen im Gegensatz zum Partner nicht einfach „verlassen“ oder die Beziehung aufkündigen), teilweise jedoch auch unbewusst – etwa wenn ein augenscheinlich kindliches „Fehlverhalten“ zusätzlich zum bereits existierenden Konflikt auftritt, das das Fass zum Überlaufen bringt und dieses „Fehlverhalten“ mittels einer gewaltvollen Handlung „korrigiert“ wird.

WAS SIND DIE FOLGEN VON GEWALT IN DER KINDHEIT?

Gewalt in der Kindheit hat verheerende Folgen für die Kinder, sowohl für ihre psychische als auch körperliche Gesundheit. Das Risiko für die Entwicklung von psychischen Erkrankungen wie etwa Angststörungen, Depressionen oder Suchterkrankungen ist bei den betroffenen Kindern erhöht. Selbst die Gehirnstrukturen verändern sich infolge von Gewalterfahrungen.

Darüber hinaus steigert erfahrene Gewalt das Risiko, erneut Gewalt im Leben zu erfahren oder auch selbst gewalttätig zu werden. Vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, Kinder vor emotionaler und körperlicher Gewalt zu schützen.

WAS KANN ICH TUN, WENN ICH MEINE KINDER SCHLAGE?

Wenn Sie sich selbst gegenüber eingestehen können, dass Sie Gewalt ausgeübt haben, ist das ein erster möglicher Schritt, um aus der Gewaltspirale auszusteigen. Wichtig ist es an dieser Stelle den bzw. die Auslöser für die Gewalt ausfindig zu machen und sie nach Möglichkeit zu reduzieren oder bestenfalls ganz zu eliminieren.

Bei Erziehungsschwierigkeiten kann es hilfreich und entlastend sein, eine entsprechende (beispielsweise psychologische) Beratungsstelle aufzusuchen, sich freundschaftliche und/oder familiäre Unterstützung zu suchen und gegebenenfalls auch eine Psychotherapie zu beginnen. Dabei geht es nicht darum, Ihnen Ihr Kind zu entziehen, sondern darum, sowohl den Ursachen auf den Grund zu gehen als auch nach konkreten Lösungsstrategien zu suchen, die die Ausübung von Gewalt verhindern.

Greifen Sie auf Unterstützung zurück, wenn Sie bemerken, dass Sie wiederholt die Kontrolle über Ihr Handeln verlieren.

Führen Sie sich die weitreichenden Konsequenzen für Ihr Kind vor Augen, wenn Sie einen vermeintlichen Sieg über das sogenannte „Fehlverhalten“ (was häufig nichts anderes darstellt, als die ganz normale Entwicklung kindlichen Autonomiestrebens – oder der Lernprozess, die eigenen kindlichen Emotionen zu regulieren) erringen.

Versetzen Sie sich in die Perspektive Ihres Kindes, wenn Ihre Gefühle hochkochen und Sie den Impuls, es verbal oder körperlich anzugehen, verspüren – es ist Ihnen und Ihrem Verhalten in seiner kindlichen Ohnmacht und Hilflosigkeit ausgeliefert.

Fragen Sie sich immer wieder, ob Sie auch mit den Erwachsenen in Ihrem Umfeld so umgehen würden, wie Sie es mit Ihrem Kind tun (Drohen, Schreien, Schläge etc.).

Lernen Sie Ihre Triggerpunkte kennen und bereiten Sie sich auf herausfordernde Situationen vor (Termindruck, Schlafmangel, scheinbar fehlende Kooperation, das Abdecken eigener Grundbedürfnisse wie Durst, Hunger, Toilettengang etc.).

Und ganz wichtig: Gestehen Sie Ihrem Kinder gegenüber ein, dass Ihr Verhalten nicht in Ordnung war. Bitten Sie Ihr Kind um Entschuldigung, erklären Sie ihm, dass Ihr Verhalten falsch war und nicht vorkommen darf.

WARUM SIE NICHTS VERZEIHEN MÜSSEN

Häufig verlangen die betagten Eltern, die „Vergangenheit doch endlich ruhen zu lassen“, es sei schließlich alles „nicht so schlimm gewesen“, „alle hätten es so gemacht“, „damals wäre es erlaubt gewesen“ und „geschadet hätte es ja auch nicht“. (Und indirekt häufig auch die Frage: „Und wer wisse schon, was heute aus Ihnen geworden wäre, wenn man Sie nicht geschlagen hätte?“)

Nein, Sie müssen Ihren Eltern weder vergeben noch verzeihen. Sie müssen es auch nicht vergessen oder verdrängen, um ein zufriedenstellendes und glückliches Leben führen zu können.

Sie dürfen es, wenn Sie es möchten und sich die Vergebung stimmig für Sie anfühlt – aber Sie müssen es nicht, weil es von Ihnen erwartet oder verlangt wird.

Es gibt eine gleichermaßen berührende wie ergreifende Szene im Film „Good Will Hunting“ mit den Schauspielern Matt Damon und Robin Williams, in der Robin Williams in der Rolle des Therapeuten die Worte „Du kannst nichts dafür.“ mehrfach wiederholt, um Will – seinem Patienten (Matt Damon) – zu verdeutlichen, dass er keine Schuld an dem trug, was ihm in der Kindheit widerfahren war.

Diese Worte wiederholt er immer wieder, bis sein Patient Will (Matt Damon) dem erlittenen Schmerz über seine gewaltvolle Kindheit freien Lauf lassen kann und dabei Halt, Fürsorge und Verständnis erfährt.

SIE KONNTEN NICHTS DAFÜR

In seinem Leid gesehen zu werden und es sich selbst zuzugestehen, Leid erfahren zu haben, als man klein und ohnmächtig war, sich nicht wehren oder schützen konnte, kann sehr schmerzvoll und befreiend zugleich sein.

Das, was Sie erlebt und erfahren haben, war weder Ihre Schuld noch Ihre Verantwortung. Sie konnten nichts dafür.

Sie konnten nichts dafür.

Meine Frage an Sie:

Haben Sie in Ihrer Kindheit Gewalt erfahren? Gab es jemanden, der Sie unterstützte und für Sie da war? Was würden Sie dem Kind von damals heute gerne sagen?

Eine wichtige Erinnerung an Sie

- Sie müssen weder vergeben noch verzeihen, nur weil es von Ihnen erwartet oder verlangt wird.

- Sie dürfen den Schmerz zulassen und trauern – und Sie dürfen ihn mit der Zeit auch Stück für Stück loslassen.

- Es war nicht Ihre Schuld.

- Es. War. Nicht. Ihre. Schuld.

Wenn Sie bei diesem Prozess eine empathische Unterstützung benötigen, melden Sie sich gerne bei mir.

Weitere Kanäle, auf denen Sie regelmäßig neue Inhalte von mir finden, sind derzeit Facebook und Instagram.

© 2023 Romy Fischer