Scham – das unerträgliche Gefühl, ein Fehler zu sein

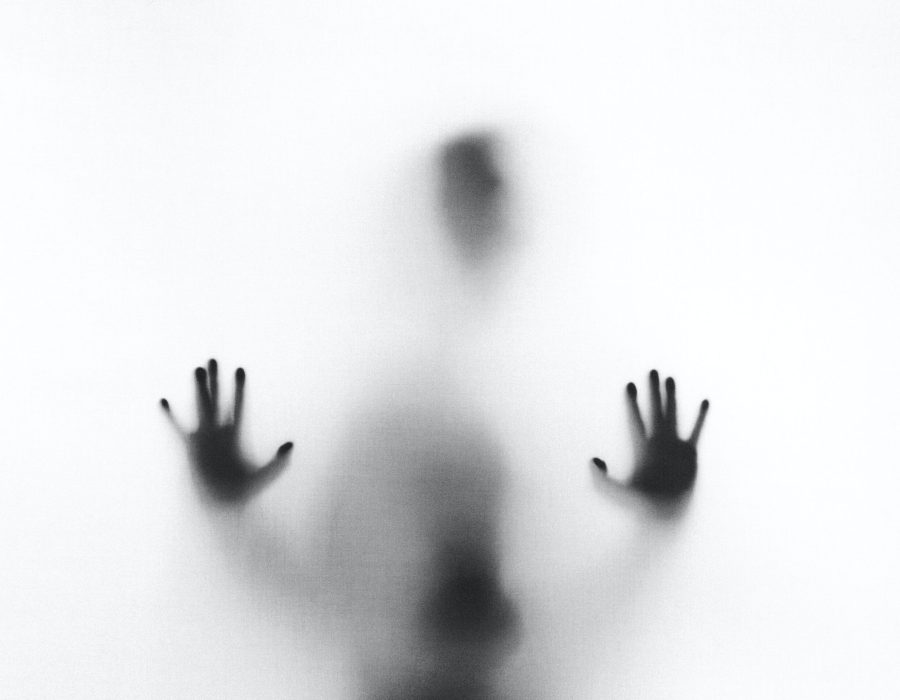

Scham ist eine der Emotionen, die am schwierigsten auszuhalten ist, denn sie erstreckt sich nicht nur auf unsere Handlungen, sondern auf unser gesamtes Selbst. Wer sich schämt, möchte im Erdboden versinken, unsichtbar werden oder gar ganz aufhören, zu existieren. Oft ist sie mit einem tiefen Gefühl der eigenen Unvollkommenheit verknüpft und der Annahme, weder liebenswert noch kompetent zu sein.

Sich zu schämen, kann gleichbedeutend mit der Meinung über sich selbst sein, keine Existenzberechtigung zu haben, unerwünscht zu sein oder eine völlige Fehlkonstruktion. Ein Fehler, den es auszumerzen gilt.

Wie tiefgreifend Scham das Leben beeinflussen und beeinträchtigen kann und warum sie trotz allem eine wichtige Funktion hat, erfahren Sie im heutigen Beitrag.

SCHAM UND SCHULD

Während das Empfinden von Schuld bzw. Schuldgefühlen sich häufig auf ein reales oder vermeintliches (Fehl-) Verhalten bezieht, stellt das Schamerleben eine Emotion dar, die fundamental ist und das eigene Selbst massiv zu entwerten droht – bis hin zu massiven Suizidgedanken.

Literarisch wird dieses Erleben etwa in der Novelle „Leutnant Gustl“ von Arthur Schnitzler verarbeitet. Darin wird erzählt, wie der junge Leutnant Gustl während einer Konfrontation mit einem Bäcker in seiner militärischen Ehre als Offizier so stark verletzt wird, dass er keine Alternative zum Suizid sieht.

MÖGLICHE URSPRÜNGE VON SCHAM

Scham – das unerträgliche Gefühl, ein Fehler zu sein. Woher kommt dieses Erleben eigentlich? Oftmals nimmt es seinen Anfang bereits in der frühen Kindheit – im Kleinkindalter ab ungefähr zwei bis drei Jahren. Das Schamerleben der engsten Bezugspersonen – in der Regel die Eltern – spielt dabei eine große Rolle.

Eigene und übernommene Wertvorstellungen, Normen, Traditionen und kulturelle Praktiken prägen das elterliche Schamempfinden. Das kann sich auf die eher körperlichen Aspekte (beispielsweise Nacktheit, Lustempfinden), auf die Emotionen (zum Beispiel Wut, Trauer) oder auch auf die Vorstellung darüber, was richtig oder falsch ist (etwa Männer dürfen nicht weinen, Frauen sollen weiblich sein), beziehen.

Körperliche Nähe zum eigenen Kind kann dann beispielsweise als schambesetzt erlebt werden, was zu einer Distanzierung auf körperlicher, aber zugleich auch emotionaler Ebene führt. Ebenso kann das Stillen oder Wickeln mit Gefühlen von Scham verbunden sein; aber auch im weiteren Verlauf kann das bloße Verhalten des Kindes Scham bei den Eltern auslösen (wie kindliche Wutausbrüche in der Öffentlichkeit). Dies ist bekannt als sogenannte Fremdscham.

Bei Fremdscham etwa werden ähnliche Hirnareale aktiviert, wie beim Anblick körperlichen Schmerzes von anderen Personen. Damit ist das Schamerleben stark körperlich verankert und zählt zu den aversiven, d. h. unangenehmen Emotionen.

TRAUMATISCHE SCHAM – WENN ELTERN SCHAM ALS ERZIEHUNGSMETHODE MISSBRAUCHEN

Das Resultat einer Erziehung, die auf Scham und Beschämung ausgelegt ist, ist häufig ein braves und angepasstes Kind. Im Extremfall ist es so angepasst und ausgerichtet auf die elterlichen Erwartungen, dass es zum Vorzeige-Kind mutiert, indem es eigene Bedürfnisse verleugnet oder gar nicht mehr wahrnehmen kann, existenziell abhängig vom elterlichen Wohlgefallen ist und eine innere Einsamkeit und Leere in sich spürt.

Meist legen die Eltern von sogenannten Vorzeige-Kindern großen Wert auf die intensive Förderung ihres Nachwuchses: Sie investieren viel Zeit und Geld und scheuen keine Mühe, um ihren Kindern den Platz zu sichern, der ihnen nach elterlicher Meinung rechtmäßig zusteht. Doch Kinder, die daran gewöhnt sind, stets wie Vorzeigeobjekte behandelt zu werden, bemessen ihren Wert zunehmend nur noch daran, wie „vorzeigbar“ sie sind – in ihrem äußeren Erscheinungsbild, ihrer schulischen Leistung, ihren Erfolgen im Sport und/oder ihrem grundsätzlichen Verhalten im Umgang mit anderen. (aus Dysfunktionale Familien: Die Rolle des Vorzeige-Kindes)

Ein weiterer Schutzmechanismus besteht darin, die erlebte Scham damit abzuwehren, die Rolle des Clowns zu übernehmen und über sich selbst zu lachen, bevor es jemand anderes tut. Obwohl Humor eine hilfreiche Strategie gegen das Schamerleben darstellt, kann sie – wenn sie die einzige Reaktion darstellt – sich ins Gegenteil verkehren. Wer sich selbst niemals ernst nimmt, hält es dann auch häufig nicht aus, von anderen wirklich ernst genommen zu werden. Der Humor und das Lachen werden zu einer schützenden Fassade, hinter der sich Gefühle wie Einsamkeit, Trauer, Angst oder Leere verbergen. (aus Dysfunktionale Familien: Die Rolle des Clowns)

Jemanden zu beschämen – insbesondere dann, wenn es sich um die kleinsten und schutzlosesten unserer Mitmenschen handelt, die Kinder und Jugendlichen – greift das fundamentale Erleben des Selbst an.

Einem beschämten Kind wird vermittelt, dass es falsch sei, mit ihm etwas ganz und gar nicht stimme, es ein Fehler sei oder sogar besser gar nicht erst existiere. Die Folgen sind gravierend und können von einem geringen Selbstwertgefühl bis hin zu wiederkehrenden Suizidgedanken reichen.

WARUM SCHAM TROTZDEM WICHTIG IST

Scham hat allerdings nicht nur Schattenseiten, sondern erfüllt auch überaus wichtige Funktionen im sozialen Miteinander. Wann immer es um die Einhaltung von Normen und Werten geht, kann das Schamgefühl ein wichtiger Signalgeber dafür sein, was in der sozialen Umgebung angebracht ist und was nicht. Dies ist kulturell geprägt und bezieht sich auf unterschiedliche Lebensbereiche.

Verhaltensweisen, die beispielsweise im Privaten völlig in Ordnung sein können – Nacktheit in den eigenen Wohnräumen etwa – können im öffentlichen Raum nicht nur als anstößig erlebt werden, sondern auch rechtliche Folgen nach sich ziehen. In Abhängigkeit vom Kontext, von räumlicher und zeitlicher Dimension (aber auch Geschlecht, sozialem Status oder Alter) können die Bewertungen dabei ganz unterschiedlich ausfallen.

Wenn wir bei der individuellen Scham bleiben, so lässt sich das Schamerleben als eine gesunde Grenze dessen definieren, was unsere menschliche Würde und damit unser Menschsein schützt. Scham hat somit eine Schutzfunktion inne, indem sie eine Grenze markiert, die sich auf körperlicher Ebene sehr deutlich zeigt: Erröten, Herzklopfen, Schwitzen oder auch Ohnmachtsgefühle.

ANZEICHEN FÜR EINE UNGESUNDE SCHAM

Vielleicht stehen Sie jetzt vor der Frage, ob das Ausmaß an Scham, das Sie regelmäßig erleben, noch in einem „normalen“ Rahmen liegt oder ob Sie an ungesunder Scham leiden. Um Ihnen dabei zu helfen, diese Frage zu beantworten, möchte ich Ihnen einige Aspekte nennen, die eher für eine ungesunde Scham bzw. ein ungesundes Schamerleben sprechen.

Folgende Anzeichen sprechen für eine ungesunde Tendenz:

-

- Ihr Schamerleben hindert Sie daran, Dinge in Angriff zu nehmen, die Ihnen wichtig sind und am Herzen liegen.

- Sie schrecken vor engen Beziehungen zurück, weil Sie befürchten, dass der bzw. die Andere Sie so sehen könnte, wie Sie wirklich sind.

- Es fällt Ihnen sehr schwer, sich authentisch zu zeigen. Lieber flüchten Sie sich hinter eine Maske oder Fassade, um Ihr wahres Selbst zu verbergen.

- Ihr Schamerleben schränkt Ihren Alltag massiv ein; Sie ziehen sich sozial zurück, können (entgegen Ihrem Wunsch) keiner Berufstätigkeit nachgehen und empfinden immer weniger Lebensfreude und -zufriedenheit.

- Beziehungen scheitern immer wieder an dem Punkt, an dem es darum geht, sich seinem Partner bzw. seiner Partnerin zu öffnen und dabei auch verletzlich zu zeigen.

- Sie fühlen sich falsch, ganz gleich, was Sie tun oder nicht tun. Sie glauben nicht, dass es eine Rolle spielt, ob Sie leben.

- Sie kämpfen immer wieder mit Suizidgedanken.

Was Sie tun können

Der erste Schritt besteht zunächst einmal darin, sich der schmerzvollen Emotion bewusst zu werden, um sie in einem weiteren Schritt zu akzeptieren. Das bedeutet nicht, sie hinzunehmen oder zu resignieren, sondern den Ist-Zustand – das Gefühl von Scham – anzunehmen und den Schmerz darüber zuzulassen. Gerade dann, wenn es sich um einen alten Schmerz handelt, ist es wichtig, behutsam mit sich und seinen Emotionen umzugehen.

Je stärker Ihr Schamerleben ist und je mehr es Sie in Ihrem Alltag, Ihren Beziehungen, Ihrem Beruf und Ihren Freizeitaktivitäten einschränkt, desto wichtiger ist es, dass Sie sich dabei professionell unterstützen lassen. Bei traumatischer Vorgeschichte und starker Belastung ist meiner Erfahrung nach eine Psychotherapie sehr sinnvoll. Zur Suche nach einem freien Therapieplatz können Sie Ihre Krankenkasse kontaktieren, die in der Regel eine Liste von Psychotherapeut:innen bereitstellt.

Dabei sollten Sie sich keinesfalls entmutigen lassen, auch wenn die Wartezeit auf einen Psychotherapieplatz unzumutbar lang ist.

Meine Frage an Sie:

Wie ist Ihr Verhältnis zur Scham? Was hätten Sie sich als Kind und/oder Jugendliche in für Sie beschämenden Momenten gewünscht? Wie gehen Sie heute damit um, wenn Sie Scham empfinden?

Eine wichtige Erinnerung an Sie

- Sie sind wertvoll. Ohne Wenn und Aber.

Wenn Sie bei dem Prozess der Aufarbeitung Ihrer Scham bzw. eines übermäßigen Schamerlebens eine empathische Unterstützung benötigen, melden Sie sich gerne bei mir. Sofern allerdings traumatische Ereignisse in Ihrem Leben vorlagen, lege ich Ihnen eine Psychotherapie nahe.

Weitere Kanäle, auf denen Sie regelmäßig neue Inhalte von mir finden, sind derzeit Facebook und Instagram.

© 2023 Romy Fischer